"La vie est comme le feu : flamme, fumée et cendre". Proverbe africain

Gens de fer et gens de bois tous maîtres du feu, créateurs des flammes déclinant le rouge dans toutes ces nuances, dompteurs de leur puissance infernale, face à un fauve qui ne leur laissera aucune chance à l’erreur. Croix de bois, croix de fer si tu mens, tu iras en enfer. L’œil vif aux aguets, la main sûre, le nez exercé, les pieds bien campés dans le sol, ils exercent quotidiennement, leurs réflexes. Toujours à l’affût du moindre détail, c’est tout l’art de leur métier et pour l’heure, il faut suivre les cadences, les forges tournent à plein régime, la demande est de plus en plus forte. Qui pour les ustensiles, qui pour les armes.

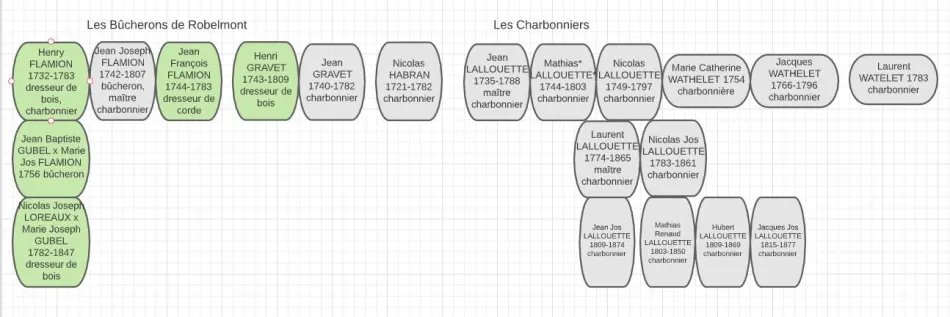

Nous quittons l’odeur âcre dominante du métal en fusion pour aller à la rencontre de ceux qui leur fournissent le combustible indispensable à la bonne marche des fourneaux. Au cœur des bois, nous rencontrons une autre branche de mes ancêtres les LALLOUETTE avec évidemment une pincée de GRAVET et un zeste d’HABRAN, natifs de Robelmont. La région entre Ardennes et Lorraine n’est que verdure dont l’odeur forte d’humus vous prend aussitôt posé le pied sur le sol, elle est couverte de bois et de forêts et possède ainsi une grande et magnifique richesse naturelle. (voir article G comme gruerie). Ils sont répartis en domaines et grueries et les gruyers gèrent l'abattage et la coupe des arbres, ils maintiennent aussi la plantation à 20 ou 30 ans, anticipant ainsi l'avenir du bois.

Les bûcherons parfois charbonniers débitent, trient et rangent

Ils sont finalement peu nombreux à Robelmont, l’étendue des bois permettait une provenance de toute la région. Le transport des grumes, ces troncs portant encore leur écorce, d’un poids considérable s’est fait très longtemps grâce aux chevaux ardennais. Superbe cheval de trait, Infatigable animal, agile malgré un quintal de muscles et d’os, il passe facilement sous les branchages, obéissant et docile, il a été également le compagnon des cultivateurs et aussi des soldats.

Dans les bois, attelé et mené de près par son maître, il assurait le débardage jusqu’à la zone de coupe. Les arbres, une fois abattus sont traités morceaux après morceaux, ils sont triés selon la dureté de leur essence et pour leurs diverses utilisations. Mis à sécher pour atteindre le degré d’humidité idéale, ils attendent plusieurs mois avant d’être débités en rondins calibrés.

source : cheval de trait ardennais, enveloppe timbrée de 1976 sur le site philatélie pour tous (Belgique)

Les bûcherons cités ici, pratiquent la coupe pour le charbonnage du bois. Lorsque l’on parle d’un dresseur de bois, c’est celui qui monte les bois pour dresser les meules. Ils ont été cités à l’article F comme favorable à la production de fer

Le tableau est repositionné ici pour une meilleure lecture.

Les charbonniers et leur art

Les LALLOUETTE sont charbonniers de père en fils depuis des décennies, le flambeau passe ainsi de main en main, car la fabrication du charbon de bois est un art qu'il faut maîtriser avec savoir-faire. Il n'est pas un instant de répit dans la surveillance d'un feu. Tout peut le renforcer ou l'étouffer, la qualité de l'air, les variations des souffles du vent, les températures extérieures, le produit de combustion, apportant ainsi la réussite ou l'échec du charbonnage.

Dans les usines à forges environnantes, le charbon de bois est attendu et de sa qualité dépendra celle de la coulée. Le fer dans le creuset sera bon ou perdu. Ces hommes comptent chaque jour les uns sur les autres, il en va de leurs ressources financières.

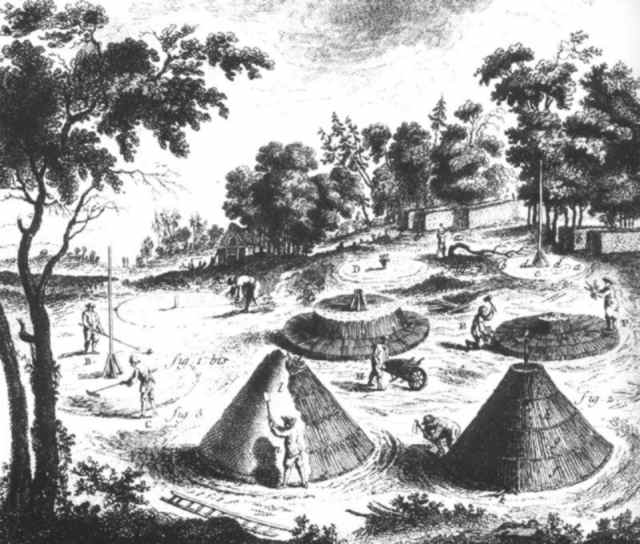

Le terrain de faulde (1) est choisi avec soin par le maître-charbonnier, un large diamètre de 10 mètres environ est tracé sur une terre exempte de cailloux. Ensuite le bois apporté par les manouvriers est entassé en meule dans ce cercle. Au centre, le mât est dressé et à son pied du bois sec est prêt à être enflammé. Il faut l'embrasser puis ensuite l'étouffer un peu, en empêchant la pénétration de l’air, difficile exercice visant à ne pas perdre les quelques braises qui assurent la combustion intérieure et la carbonisation.

La puissante odeur âcre différente de celle du métal est prégnante, elle se mêle à celle des feuilles des branches hautes brûlées des arbres environnants. La canopée peut s'embrassée des flammèches qui s'échappent, tout instant est danger.

C'est au cœur de la meule que le bois lentement se consume pour se transformer en charbon. La meule de quatre étages de piles de bois bien serrées, terminée, elle est recouverte d’une couche de dix centimètres de terre ou de cendres, ensuite humidifiée pour être tassée à la pelle et créer une barrière étanche à l’air. Dès l’embrasement de le meule, les charbonniers surveillent étroitement et colmatent aussitôt les trous naissant.

Source : Henry-Louis Duhamel du Monceau (« Art du Charbonnier ou Manière de faire le charbon de bois » – Paris 1761)

Des heures durant, ils affrontent la chaleur intense, vérifient l’aspect de la fumée sortant de leur fourneaux de bois, bougent, orientent la chaleur vers les endroits non encore atteints et enfin attendent patiemment l’extinction de ces feux. Alors, il retirent la terre et le charbon sera stocké sur les chariots qui les mènent à la forge et aux Haut-fourneaux.

D’autres fourneaux sont montés pendant ce long processus et ainsi d’autres bois sont transformés en charbon de bois. La quantité de bois consommé est impressionnante. Il faut environ 1.600 Kg de charbon de bois pour couler une tonne de fonte, nous pouvons dès lors imaginer l’impact sur les forêts d’Ardennes et de Gaume, sachant que plus d’une centaine de forges sont installées rien qu’en Gaume.

L’arrivée progressive de la houille ou charbon de terre, plus stable dans la combustion pour la forge, viendra sauver les arbres d’Europe.

Les forêts des Ardennes à l’Eiffel que nous connaissons depuis plus de 100 ans, se voient pourvues de plantations des espèces de résineux, sapins et épicéas, assez récente, ils ont pris la place des bois plus dense. Et si lors de vos promenades vous découvrez de larges cercles sur le sol, pensez qu’il s’agit sans doute d’un ancien terrain de faulde, car la terre porte encore la marque du feu pendant des décennies.

Ces hommes des bois sont charbonniers de génération en génération avec un exception féminine, Marie Catherine WATHELET, notée charbonnière à son décès, cette exception est à mon avis, plutôt due au fait d’avoir été notée dans le registre, car il était courant que les charbonniers partis en campagne restaient sur place pour surveiller leurs installations, ils logeaient dans des cabanes et les épouses les accompagnaient et mettaient la main à la pâte.

Source des images : La technique de préparation des meules à charbons se trouve ici, l’auteur de ce blog, fait référence à un livre qui présente les techniques anciennes écrit par Henry-Louis Duhamel du Monceau (« Art du Charbonnier ou Manière de faire le charbon de bois » - Paris 1761) sur Gallica de la Bnf

Faulde : ce mot désigne l’endroit où se crée une meule qui servira à la carbonisation. Cette zone brûlée à très haute température pendant très longtemps parfois de façon répétitive fait l’objet d’une surveillance par les chercheurs, analyse du sol, périmètre d’usage, dépistage aérien, dénombrement. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez lire ici, l’objet des recherches.