Où que mon regarde se pose, il ne rencontre que de la famille directe ou de la parenté.

Durant ce Challenge AZ 2020, nous avons suivi le parcours des plus haut placés, maîtres de forges connus et aussi des gens de fer invisibles qui ont été la cheville ouvrière des usines souvent précurseurs des immenses sites de sidérurgie moderne.

Dès le premier jour, nous avons rencontré mes ancêtres Nicolas HABRANT et Françoise GRAVET de la génération 12 nés entre 1680 et 1709. Pionniers de ces regroupements d’usines de forges montées selon les principes des maîtres de la fin du XVIIème siècle, ils font partie de la quarantaine de nouveaux venus engagés dans la prospérité de la Gaume lorraine.

Ces personnages ont formé un maillage dense et beaucoup sont mes ancêtres par la multiplication d’implexes. Où que mon regarde se pose, il ne rencontre que de la famille directe ou de la parenté. Aïeux, grands-parents, parents, oncles, tantes, cousins, cousines tous ont une petite dose d’ADN en eux qui se retrouve dans la descendance.

En alignant ces noms, ces dates d’une période de trois cents ans, j’ai trouvé que le nombre de filles-mères et de naissances illégitimes était si dérisoire qu’il pouvait se compter sur les deux mains. Quelques rares naissances ont été légitimées par la suite, la pression de la religion était très importante et se ressent tout au long des registres.

J’aurais souhaité dire que Thomas HABRANT l’ancien mort en 1722 plus d’octogénaire, était le père de tous et aussi qu’il était forgeron, mais je n’ai pas écrit un roman, j’ai relaté des faits en me basant sur des registres et de ce Thomas nous n’avons pour le moment aucune autre information, c’est de la généalogie dont nous parlons ici, même si cela peut être frustrant.

Trois cent ans de prospérité

Le début de l’essor

Nicolas HABRANT, né vers 1698, sans que l’on sache où, commence sa période professionnelle probablement vers l’âge de 15 ans comme tous jeunes de l’époque. Il existe déjà deux générations de HABRAN à cette période et il est le fils du deuxième Thomas HABRAN. Il est sans doute déjà forgeron à son mariage en 1724. La vie de Nicolas est interrompue en 1751, il avait 51 ans et était devenu maître affineur. (O)

Il confirme son installation à Robelmont en se mariant avec Françoise GRAVET de la famille de la cense d’Harpigny, installée depuis au moins deux générations (V). Ils auront huit enfants, sept sont en vie, dont quatre vont aux forges, c’est le début de cette longue dynastie de 58 forgerons recensés jusqu’à présent. (E)

Lui, ses frères et beaux-frères et sa parenté connaîtront l’apogée des forges.

L’âge d’or

Aux générations 11 et 10 de 1710 à 1769, la prospérité de cette région persiste, sa renommée apporte des bras aux forges. C’est au tour de Laurent, Quintin, Henry et Jean Baptiste d’en bénéficier. (N)

Les maîtres de forges changent souvent, ils réunissent les exploitations pour former de grandes usines. Depuis toujours, ils agissent comme leurs prédécesseurs, achètent des bois pour leur approvisionnement, des terrains, des exploitations en ruines et aussi des mines, gèrent les transports et les voituriers, négocient avec les marchands pour l’écoulement de leur fer, s’impliquent pour la construction des routes et cherchent à s’introduire dans les familles importantes de la région ou des grandes villes alentour où se concentre le pouvoir politique, Luxembourg, Lunéville, Metz, Bruxelles. (M)

Début du déclin

La génération 9 subira les conséquences des négligences des maîtres de forges, Pierre Laurent HABRANT ira à la forge et Maximilien à la terre. Les difficultés financières obligent les anciens forgerons à changer de métiers.

Au cours de la période qui suit 1740, les maîtres de forges quittent le terrain et préfèrent les salons où leurs épouses ont l’habitude de briller. Le passage de la fange à la soie se fait de plus en plus difficilement et ils nomment alors des collaborateurs qu’ils trouvent parmi les fils ou les gendres de leurs ouvriers. C’est ainsi que l’on voit s’installer les facteurs dont le nom fut changé en titre de directeur de forges puis en titre de régisseur sous l’époque française révolutionnaire. Certains maîtres donnèrent leurs usines en location à ferme, système qui ne pouvait que nuire aux propriétaires. Car les usines de forges, doivent être constamment surveillées, elles ne peuvent dès lors se contenter d’un propriétaire vivant exclusivement dans les salons, c’est ainsi que les locataires reprendront peu à peu les usines en devenant eux-mêmes propriétaires et en suivant l’ancienne tradition forgeronne. Plusieurs ont suivi cette voie chez les HABRAN mais ces branches se situent après 1830 et ne seront pas traités ici.

La révolution française ouvre les portes de 1795 à 1815

Le territoire annexé vient agrandir la France et l’effet bénéfique est une plus large circulation des matériaux sans le poids des taxes. Les Ardennes, voient naître une sidérurgie alimentée par les mines et aussi par les forêts luxembourgeoises. C’est le début de l’époque des Hauts-fourneaux à la houille à portée de main dans les bassins de Charleroi et de Liège bien desservis en moyens de communication.

Les doubles métiers sont courants parmi les gens de fer, ils se transforment en laboureur, cultivateur ou émigrent avec des contrats plus que prometteurs. Cinq générations après Nicolas, peu de ses descendants se retrouvent aux forges.

La séparation du pays et de la France après 1815, porte un coup mortel à la sidérurgie luxembourgeoise.

En 1815, après la séparation, la France s'entoure d'un réseau protecteur. A partir de 1830, l'industrie française ne fonctionnera plus que par protection. La décision est mortelle. Pour ces régions frontalières, tout devient compliqué, il faut rendre des comptes aux quatre frontières or les taxes ne sont pas identiques partout. Bien que l’industrie des forges du Luxembourg conserve ces clients Liégeois, l’état du réseau routier au travers des bois et des forêts et certaines volontés politiques de ne pas en favoriser l’amélioration, les rendent difficilement accessibles.

En 1836, les maîtres de forges, menacés dans leurs intérêts, s'unissaient pour un dernier effort et créaient, avec l'appui de financiers bruxellois et liégeois, la Société de hauts-fourneaux, forges et usines du Luxembourg. Elle ne vivra que 10 ans. En 1846 les ouvriers métallurgistes, ne trouvant plus d'emploi dans la province, émigraient massivement vers la France limitrophe et jusqu'à Paris.

Le Zollverein

Pendant ce temps, le Royaume de Prusse, conscient des difficultés engendrées par les taxes dues aux limites de chacun des petits états le constituant, crée l’union douanière allemande ou Deutscher Zollverein en 1834. Son objectif est de créer un marché intérieur unique et d’harmoniser les règles fiscales et économiques.

En 1842, le duché de Luxembourg adhère au Zollverein, l’Alsace-Lorraine vient le rejoindre en 1871. Pour les sidérurgistes luxembourgeois, la circulation des matériaux est favorisée de ce côté de l’Europe, la première ligne de chemin de fer s’ouvre en 1835 et favorise l’approvisionnement des entreprises.

En 1830, la Belgique se constitue comme État, pendant de longues années de nombreuses tractations se font au sujet de l’incorporation du duché de Luxembourg très étendu. En 1839, la séparation et la création des deux Luxembourg est actée.

Le Grand-Duché, demeuré uni à la Hollande et à la Prusse par la personne du Souverain, bénéficia cependant de conditions plus favorables que la partie belge. Son adhésion au Zollverein lui permit de disposer d'un marché considérablement étendu. (T)

La partie devenue belge, ne fût pas aidée par le gouvernement, qui favorisait les charbonnages. Le bois étant maintenant réservé à l’étayage des galeries engloutissait les forêts. Les forges se trouvent prises en tenaille, manque de matériau de chauffe, manque de communications, manque de subventions, la province est négligée.

Le 1er septembre 1844, le Zollverein, c’est terminé.

Les maîtres de forges se décourageaient les uns après les autres. En 1850, il ne restait plus que 2 hauts fourneaux actifs et 5 forges. Les anciennes forges de Berchiwé ne sont plus, il reste le chemin qui mène aux forges.

Usine de forges de La Sauvage

source Cette

vue de l’usine

de La Sauvage prise en 1875, nous donne une idée de l’ensemble

La volonté de s’en sortir : faute d’argent, il y a des idées.

Les forges abandonnées par les maîtres et les ouvriers sont louées ou revendues à d’autres entreprises. Les bâtiments et les installations hydrauliques des anciennes usines à fer ne furent presque jamais laissés à l'abandon, leur emplacement était idéal car il regroupait, l’eau, la voies de communication par route et chemin de fer et les bois. Ils servirent comme moulins, scieries, ateliers de distillation du bois, piscicultures, brasseries, papeteries et même à Berchiwé, le site servi à l’installation d’une sucrerie avant de devenir moulins.

L’avenir et la mutation des usines

A Berchiwé-Est, en 1776, la Société française de clous reprend l’usine Est

Vers 1860 : Une sucrerie “L’Avenir”

Créée par des virtonais, cette usine de sucre de betteraves fonctionnera une vingtaine d’années jusqu’en 1884.

L’usine de clous continue

Vers 1883, Auguste DEVÊQUE reprend la partie Est, avec la cantine, les écuries et remises attenant, le petit bureau contigu à la bascule, les terres de pâturages y attenant. Deux hectares et demi de prairies situés entre la route Virton-Florenville et le chemin de fer. Il introduit là une usine de clous dans l’esprit de la Société française précédente.

A Berchiwé-Nord et Sud

Les moulins MATERNE - WAUTHIER

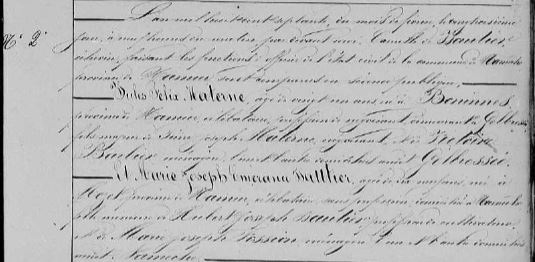

Jules Félix MATERNE est né le 12 avril 1848 à Namêche de Pierre Joseph

MATERNE et de Victoire BARBIER, il se marie le

23 févier 1870 à Marie

Joseph Emerance WAUTHIER, née le 4 avril 1850 à Mozet (Namur) fille de Hubert Joseph WAUTHIER

et de Marie Joseph FOSSION.

FamilySearch Etat Civile de l’arrondissement de Namur volume 978 - 1861-1870 NMD item 1 Namêche n°de film 004906452 p 22 et 23

Négociant de Samson-lez-Namêche dans la province de Namur où il est né, il reprend Berchiwé-Nord, la propriété du pont à bascule, l’autorisation de le laisser trois ans à cet endroit et tous les autres terrains sur Berchiwé.

En 1883, il commence par aménager le site en supprimant l’étang. A l’emplacement des forges et de la sucrerie, il construit des moulins. L’ancien avait été détruit par suppression de pièces et il manquait même la roue !

Il créa un premier moulin en 1885 à Berchiwé-Nord et un second en 1891, à Berchiwé-Sud ou forges des Allemands, équipé d’un cylindre plus perfectionné et plus grand que le premier. Placé près de la ligne de chemin de fer, il réunissait les conditions idéales, il eût l’accord de l’État belge pour se raccorder au rail et construisit un quai de chargement pour les wagons de farine. Le vieux moulin produisait principalement des farines pour le bétail.

Ces moulins devinrent les plus importants du Luxembourg jusqu’à la première guerre mondiale. En 1914-1918 on y avait d’ailleurs installé, deux dépôts de récoltes du “Comité National de Secours et d’Alimentation”. Organisation caritative créée en 1914 pour distribuer de l’Aide humanitaire aux civils en Belgique occupée durant la Première Guerre Mondiale.

MATERNE-WAUTHIER

Photographie ancienne d’un sac de farine des moulins MATERNE-WAUTHIER de Berchiwé.

Les moulins

Réaménagement du site de Berchiwé-Nord pour les moulins

Source : collection personnelle, publication non nommée

Sur le seul site de Berchiwé, se concentraient 4 usines de forges, les paroisses alentour étaient au nombre de quatre elles aussi, il m’est arrivé de survoler quelques registres des autres paroisses afin de vérifier l’origine des habitants mais je n’ai pas encore approfondi le sujet. Après la Révolution, ces communes ont été associées puis dissociées un certain nombre de fois, il en reste cependant un lien commun : les forges.

Si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous avez pu revivre cette partie de l’industrie des forges et comprendre combien ma curiosité est aiguisée. Il ne me reste plus qu’à entreprendre d’autres voyages sur les pistes de ces ancêtres.

Références dans cette série : articles du challenge AZ les forges dans le Luxembourg avant 1830.

E comme Égrainons les compétences

M comme Maîtres de forges

N comme Nouveaux venus

O comme Organisation de l’industrie du fer

T comme Taxes et fiscalité

V comme Verly et Harpigny

Sources:

L’ère de

fer au Luxembourg, Marcel BOURGUIGNON, Archives de l’État à Arlon

Journal

en open édition Anne Françoise GARÇON

Source

archives personnelle familiale non identifiée pour les moulins Materne-Wauthier

Berchiwé.